অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠিপত্র

- 07 August, 2025

- লেখক: অয়ন সেন

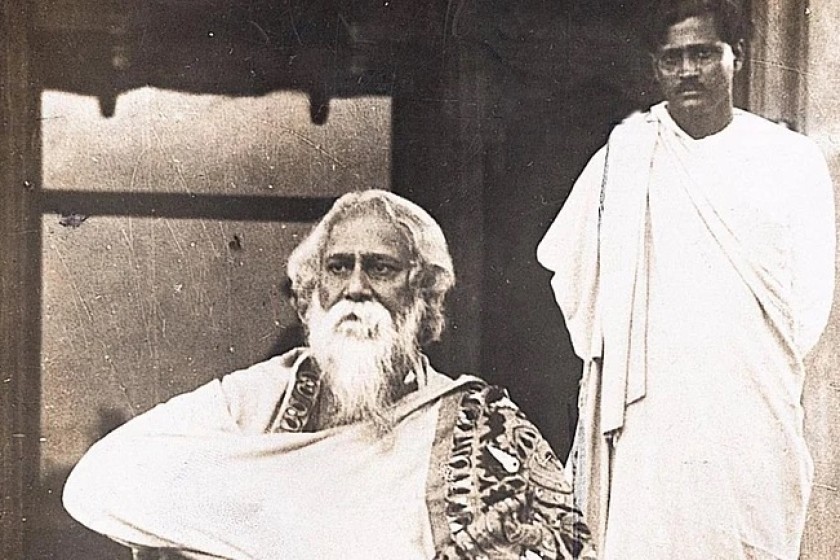

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-অমিয় চক্রবর্তী পত্রাবলী রবীন্দ্রনাথের মানসালেখ্যর অন্যতম প্রধান উপাদান। তাঁদের পারস্পরিক নির্ভরতা কতটা আন্তরিক ও গভীর ছিল, তা এই চিঠিগুলির পারস্পরিক আলাপচারিতায় বিধৃত। নিজের অটোগ্রাফ বইয়ের জন্য কবিকে ফরমায়েস করে লিখিয়েছিলেন একটি সনেট: “যে তারা মাহেন্দ্রক্ষণে।”(লেখা যখন হয় না, পৃ:৩২৩) ‘সেঁজুতি’, ‘নবজাতক’ ও ‘রোগশয্যায়’ কাব্যগ্রন্থ অমিয় চক্রবর্তীকে উপহার দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখে, ‘সাহিত্যের পথে’ তাঁকেই উৎসর্গ করেন রবীন্দ্রনাথ। অমিয় চক্রবর্তীর অনুরোধেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ‘আফ্রিকা’ কবিতাটি যার কবিকৃত অনুবাদ ইথিওপিয়ার নির্বাসিত সম্রাটকে উপহার দেন অমিয় চক্রবর্তী।

১৯০১ সালের ১০ এপ্রিল শ্রীরামপুরে জন্মগ্রহণ করেন অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী। হেয়ার স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাস। উপন্যাসটি পড়ে উদ্ভুত নানা প্রশ্নের নিরসনে কবিকে যখন সরাসরি চিঠি লেখেন অমিয়, তাঁর বয়স মাত্র পনেরো। ১২ মার্চ, ১৯১৬-এ রবীন্দ্রনাথ জবাবি চিঠিতে তাঁকে ‘বিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন’ করেন তাঁর উত্তর। প্রমথ চৌধুরী ও সবুজপত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে, ১৯১৭ সালে প্রমথ চৌধুরীর বাড়িতেই রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখেন তিনি, প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গী হয়েই তাঁর শান্তিনিকেতন যাত্রা।

দাদা অরুণ চক্রবর্তীর আত্মহত্যার অভিঘাত যে অমিয় চক্রবর্তীর কাছে অসহনীয় ছিল তা বলাই বাহুল্য, এমতাবস্থায় তাঁর কাছে একমাত্র আলোকরেখা ছিল কবির চিঠিগুলি যা আজও যে কোনো ভেঙে যাওয়া মানুষকে দিতে পারে জীবনের মূল স্রোতে ফিরে আসার আস্থা-

‘... জীবনকে মৃত্যুর জানলার ভিতর থেকে না দেখলে তাকে সত্যরূপে দেখা যায় না। মৃত্যুর আকাশে জীবনের যে বিরাট মুক্তরূপ প্রকাশ পায় প্রথমে তা বড় দুঃসহ। কিন্তু তার পরে তার ঔদার্য্য মনকে আনন্দ দিতে থাকে। তখন ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ অনন্ত সৃষ্টির ক্ষেত্রে হাল্কা হয়ে দেখা দেয়। .... কোনো শোকদুঃখের খুঁটিতে আমরা কেউই বাঁধা থাকব না- আমরা সৃষ্টিকর্ত্তা- আমরা অনন্ত উৎসের মত সকল ঘটনার মধ্য দিয়েই নিজেকে নিত্য উৎসারিত করব, কোনো ঘটনাই পাথরের মত আমাকে অন্ধকারের মধ্যে চাপা দিয়ে রাখবেনা। এই কথা মনে রেখে যাত্রীর গান ধর- বিশ্বযাত্রার সঙ্গে তাল রেখে নিরাসক্ত চিত্তে চিরজীবনের পথে অবাধে চলে যাও। শোকই তোমার বন্ধন মুক্ত করুক, বিচ্ছেদই তোমাকে বৃহৎ মিলনের অভিমুখে পথ দেখিয়ে দিক। মৃত্যু তোমার যা হরণ করেচে তার চেয়ে বড় করে পূরণ করুক। নিজেকে তুমি দীন বলে অপমানিত কোরো না, বেদনার মধ্যে তোমার জীবন সার্থক হোক্।’

১

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসচিব রূপে অমিয় চক্রবর্তীর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। বইয়ের প্রুফ দেখা, ইংরেজি চিঠির খসড়া তৈরী করা, কবির লেখার প্রেস-কপি তৈরী করা, বিদেশী অতিথিদের দেখাশোনা করা, ইত্যাদির ভার ন্যস্ত ছিল তাঁর উপর। কবিও নির্দ্বিধায় নির্ভর করতেন অমিয় চক্রবর্তীর সহজাত দক্ষতার উপর। নানা চিঠিতে তাঁকে জানাতেও ভোলেন নি সে কথা - শিলং থেকে লিখছেন, ‘যদি আমার কোনো লেখা তর্জ্জমা করে দাও সেটাকে সংস্কার করে বিশ্বভারতী পত্রিকার কাজে লাগানো যেতে পারবে।’১ শান্তিনিকেতন থেকে জানাচ্ছেন, ‘আশ্রমে দুই একটি বিদেশী অতিথি আসচেন, তুমি থাকলে তাদের জন্যে ভাবতে হ’ত না।’২ পরবর্তীকালে অপর একটি চিঠিতে স্নেহানুরক্ত কবি অকপটে জানাচ্ছেন, ‘তুমি এখানে অতিথিশালার দ্বারে বাস করতে- দূরদেশ থেকে আগন্তুকরা আসত- তুমি ছিলে সেই প্রবাসীদের বন্ধু- তুমি তাদের যত্নের ত্রুটি করনি, তারা সকলে তোমাকে ভাল বেসেচে। শান্তিনিকেতনের যথার্থ হৃদয়ের মধ্যে তার অতিথিশালা- তুমি জান আমরা বেদ থেকে যে বাক্যটি মন্ত্ররূপে গ্রহণ করেচি: যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ং – শান্তিনিকেতনের সেই বিশ্বনীড়ে তুমিই অভ্যর্থনার ভার নিয়েছিলে। আবার বযখন শীতের আরম্ভে অতিথিরা আসতে শুরু করবে তখন তোমার স্থান তুমি আবার গ্রহণ করতে পারবে এই প্রত্যাশা করে রইলুম।’৩

২

১৩৩০(১৯২৩) সালের গ্রীষ্মাবকাশে শিলং-বাসকালে রবীন্দ্রনাথ ‘যক্ষপুরী’ রচনা করেন, পান্ডুলিপি আকারেই পরে এর নাম দিয়েছিলেন ‘নন্দিনী’। ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসের ‘প্রবাসী’তে নাটকটি সংশোধিত হয়ে ‘রক্তকরবী’ নামে মুদ্রিত হয়। ১৩৩১ সালে লিখিত কবির একটি অভিভাষণে- যা ১৩৩২এ প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়- তিনি উল্লেখ করলেন, ‘...শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বেষহিংসা বিলাসবিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো।’ ‘পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি’ অংশে ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ তারিখে রবীন্দ্রনাথ ‘রক্তকরবী’ সম্পর্কে আলোচনা করলেন:

‘নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায়, তা হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলই পীড়া দেয়, পীড়িত হয়। এই ভাবটা আমার রক্তকরবী নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে, সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশি; ভুলেছে, প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে রাখবার প্রকান্ড আয়োজনে মানুস নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে।’

অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা এই সময়ের চিঠিগুলিতেও এসেছে ‘রক্তকরবী’ প্রসঙ্গ:

‘নাটকটার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখেচ সেটি বেশ হয়েচে। কেবল ওর মধ্যে আপত্তির কথা আছে এই যে তুমি বলেচ এ নাটক বিশেষভাবে পশ্চিমের পক্ষে উপযোগী। সাহিত্যের পক্ষে ভৌগোলিক বিভাগ থাকতে পারে না। স্বরচিত যন্ত্রের হাতে মানুষ পীড়িত হচ্চে এই তথ্যটি নূন্যধিক পরিমাণে সব দেশেরই- কিন্তু তথ্য পদার্থটিই ত সাহিত্য নয়। মানুষের বেদনা- তার কারণ যাই থাক্- যখন সাহিত্যের আকার ধারণ করে তখন তার আর দেশভেদ থাকে না।৪

অন্য একটি চিঠিতে লিখছেন, ‘নন্দিনী নাটকটার উপর ক্ষণে ক্ষণে প্রায়ই তুলি বুলচ্চি- তাতে তার রং ফুটচে বলেই বোধ হচ্চে। কাল সন্ধেবেলায় আত্মীয়সভায় ওটা আর একবার পড়বার কথা আছে। আগাগোড়া সবটা একটানে পড়ে’ গেলে বুঝতে পারব কোথাও ওর ওজনের বেঠিক আছে কি না। এই নাটকটা ক্ষিতীশকে দিয়ে তর্জমা করিয়ে নিলে কি রকম হয়? ইতিমধ্যে তুমিও চেষ্টা ছেড় না।৫

যে ‘স্বরচিত’ যন্ত্রের হাতে মানুষের নিপীড়নের কথা বলেছেন চিঠিতে, তারই প্রতিধ্বনি পাই অন্য একটি চিঠিতেও, ‘আজকালকার দিনে সুবিধার বিশ্বজোড়া হাটে মানুষ বড় বড় হাতিয়ার সব তৈরি করচে, প্লেটোর আমলে এস্কিলসের আমলে তা ছিল না, সেই অভাববশত মনুষ্যত্ব কিছুমাত্র খাটো ছিল না। বৈজ্ঞানিক হাতিয়ারের যোগে মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বড় ও সংখ্যায় বহুল হয়েছে, অর্থাৎ মানুষ হয়েচে Giant, কিন্তু স্বয়ং মানুষ তাতে বড় হয় নি।’৬

৩

দেশ ভ্রমণে ব্যস্ত রবীন্দ্রনাথ। সমগ্র ভারতের ঐতিহাসিক রূপ প্রত্যক্ষ করার কথা বলছেন অমিয় চক্রবর্তীকে। উপলব্ধি করছেন ‘ভারতবর্ষের দিগন্ত আবদ্ধ হয়ে রয়েছে সঙ্কীর্ণতার প্রাচীরে, সেই বেড়ার মধ্যে যা হচ্চে তাই হচ্চে, তার বাইরের দিকে বেরোবার কোনো গতি নাই’।৭

নিজের রাজনৈতিক চিন্তাধরা ব্যক্ত করছেন অমিয়কে, ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ভাবিত করছে কবিকে, ওই চিঠিতেই লিখছেন, ‘দেখতে দেখতে হিন্দুমুসলমানের ভেদ অসহ্য হয়ে উঠ্ল, এর মধ্যে ভাবীকালের যে সূচনা দেখা যাচ্চে তা রক্তপঙ্কিল। লক্ষ্ণৌয়ে একজন মুসলমান ভদ্রলোক আক্ষেপ করে বলছিলেন, কী করা যায়। আমি বললুম, রাষ্ট্রীয় বক্তৃতামঞ্চে নয়, কাজের ভিতর দিয়ে মিলতে হবে। আজকাল পল্লীগঠনের যে উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছে সেই উপলক্ষ্যে উভয় সম্প্রদায়ের সমবেত চেষ্টার ঐক্যবন্ধন সৃষ্ট হতে পারে।’ ৭

দেশের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি নজর এড়াত না কবির। কংগ্রেসের উত্থান, ‘বহুশাখায়িত বিপুল বনস্পতির মতো’ প্রসার, মানুষের আস্থা অর্জন, সর্বোপরি মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে ‘হঠাৎ সেই তামসিকতার মধ্যে দেশের সুপ্ত প্রাণে কে ছুঁইয়ে দিলে সোনার কাঠি, জাগিয়ে দিলে একমাত্র আত্মশক্তির প্রতি ভরসাকে, প্রচার করলে অহিংস সাধনাকেই নির্ভীক বীরের সাধনারূপে’ – সপ্রশংস দৃষ্টিতেই দখেছিলেন তিনি, যদিও মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যকে গোপন রাখেন নি কখনও, অমিয় চক্রবর্তীকে লিখছেন, ‘আমি নিজের সম্বন্ধে এ কথা স্বীকার করব যে মহাত্মাজীর সঙ্গে সকল বিষয়ে আমার মতের ঐক্য নেই। অর্থাৎ আমি যদি তাঁর মতো চারিত্রপ্রভাবসম্পন্ন মানুষ হতেম তাহলে অন্য রকম প্রণালীতে কাজ করতুম।’

৪

ডেনমার্কের বাসিন্দা তরুণী হিয়র্ডিগস্ সিগর্ ভারতে আসেন ১৯২৬-এর ডিসেম্বর মাসে। প্যারিসে প্রতিমা দেবীর কাছে বিশ্বভারতী সম্পর্কে অবগত হয়ে ভারতে আসতে মনস্থির করেন সিগর্। প্রতিমা দেবী ও রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পালিতা কন্যা নন্দিনীর শিক্ষিকা হিসেবেই শান্তিনিকেতনে আগমন তাঁর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নামকরণ করেন হৈমন্তী – হিমের দেশের মেয়ে। রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগেই সাংসারিক জীবন প্রবেশ করেন অমিয় চক্রবর্তী, হৈমন্তী দেবীর সঙ্গে তাঁর পরিণয় ঘটে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯২৭। কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন সি এফ অ্যান্ড্রুজ। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ বর্ষিত হল ‘পরিণয়-মঙ্গল’ কবিতার মাধ্যমে।

৫

রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের প্রায় চল্লিশ বছর পর কবি শঙ্খ ঘোষকে লেখা কয়েকটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি নিজের মুগ্ধতা অকপটে স্বীকার করেছেন অমিয় চক্রবর্তী। ‘রবীন্দ্রনাথের বিরাট মানসলোকের কাছে থেকেও তাঁর সৃষ্টিপ্রতিভা এবং ধারণাশক্তির বিষয় খুব কমই জানি। এ যেন মহাকাশে চিত্রিত তারার তলে দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্বে চেয়ে দেখা; সহস্র হৃদয়ে প্রতিভাত হয় অথচ নির্দিষ্ট দীপ্তি কোনো সংজ্ঞা খুঁজে পাই নি। তিনি ছিলেন বিশ্বচারী।’৮

১৯৩৩-এ অক্সফোর্ডের বেলিয়ল কলেজে গবেষণা করতে যান অমিয় চক্রবর্তী। বিদেশ থেকে প্রায়শই কবিকে ইংরেজি কবিতার বই পাঠাতেন অমিয় চক্রবর্তী, চিঠিতে উল্লেখ করতেন তাদের কথা, জীবন সায়াহ্নে আধুনিক কবিদের রচনার সঙ্গে পরিচয় ঘটছিল কবির, কখনো বা কবির ডেস্কে রেখে দেওয়া হত সে সব বই, চিঠিপত্র ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতে আধুনিক বিদেশী লেখকদের বিষয়ে প্রায়ই আলোচনা করতেন তিনি, বেশিরভাগই চলতি পথে, নয়তো শান্তিনিকেতন বা কলকাতায়(কিছু মংপুতে এবং পরে দার্জিলিং-এ)। অমিয় চক্রবর্তী রূপকার্থে ছিলেন কবির ‘পশ্চিমের জানালা’। সমসাময়িক কবিদের লেখার প্রতি উৎসাহ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন অমিয় চক্রবর্তী, কিন্তু তা অতি ক্ষণকালের জন্য, তিনি তাদের রচনা প্রায় পড়েই দেখেন নি বা সাড়া পেয়েছিলেন অতি সামান্য। অমিয় চক্রবর্তী অনুধাবন করতে পেরেছিলেন আধুনিক চঞ্চল এবং অগভীর জীবনযাপন সম্বন্ধে একরকমের বিরুদ্ধতাই ছিল তাঁর, তিনি আপন সৃষ্টির সঙ্গে কাউকে মেলাতে পারতেন না।

শঙ্খ ঘোষকে চিঠিতে লিখছেন, ‘আমার বিশ্বাস ভাষা, সংস্কার এবং বিষয়বস্তুর কিছু বাধা সত্ত্বেও মহাকবি আধুনিক সৃজনশীলদের চিত্তগানে প্রবেশ করেছিলেন। মধ্যে মধ্যে চমৎকৃত হয়েছিলেন। তাঁর বাক্যের পরিবেশে যে সব দৃশ্য ভাবনার বৈচিত্র ব্যবহার করতে পারেননি অথচ যা তাঁর গূঢ় অভিজ্ঞতার অন্তর্গত ছিল তার ছায়া বিদেশী আধুনিক রচনায় আবিষ্কার ক’রে আনন্দ কখনো বা অশ্চর্যবোধ করতেন। পশ্চিমের বিজ্ঞানভাবিত এবং শিল্পে পরিশীলিত চিন্তা-বেদনার আন্দোলন তিনি জানতেন- তাদের ছন্দ এবং অতীত বিশ্বস্বীকৃতি তাঁর শেষ পর্যায়ের কিছু কাব্যকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু এসবই ঘটল তাঁর জীবনের সায়ংসন্ধ্যায়।’৮

কবির ‘অন্ধ ভক্ত’ ছিলেন না অমিয় চক্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির কাছে প্রণত হয়েও নৈর্ব্যক্তিক দৃ়ষ্টিতে বিচার করতেন কবির ভাবজগতকে। শঙ্খ ঘোষ তাঁর ‘জার্নাল’-এ লিখছেন:

‘স্নানের সময় গায়ে জল ঢালবার যে আনন্দ তার কথাও কেন লিখবেন না রবীন্দ্রনাথ, মৌখিক স্তরে এই হচ্ছে অমিয়বাবুর প্রশ্ন। চারপাশের জীবনটা ইন্দ্রিয়ময় হয়ে উঠে আসে না তাঁর কবিতায়, এই ওঁর অভিযোগ: এসব কথা বলতেন কবিকে, অক্সফোর্ড থেকে পাঠাতেন আধুনিক কবিদের নিত্যনূতন বইপত্র, কিন্তু সুবিধে হয় নি তেমন।’৯

শঙ্খ ঘোষকে অপর একটি চিঠিতে লিখছেন, ‘.. নানা সভ্যতার উৎস তিনি স্মৃতিযোগে ও আপন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বারংবার বিচার করে গিয়েছেন। একথা বলবো যে মানুষ মাত্রেরই একটা পরিধি আছে। সেই অনুসারে রবীন্দ্রপ্রতিভাও সীমিত ছিলো। তিনি নিজের প্রতিভার কল্পনার বিকাশের কাজে এতই ব্যপৃত থাকতেন যে অন্যদের সৃষ্টি সম্বন্ধে হয়তো সম্পূর্ণ সুবিচার করতে পারেন নি। তার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে তাঁর সময় আত্মসৃষ্টি এবং সত্যের বিচিত্র ব্যাপারে সর্বদা নিযুক্ত থাকতো। মানুষের প্রতি অগাধ বিশ্বাস এবং আশা নিয়ে তিনি চরিত্রমালা খানিক কল্পনায় খানিক সত্যদৃষ্টি দিয়ে গ্রন্থন করতেন। কিন্তু Yeats বা Eliot-Einstein বা Shaw, রমাঁ রোলাঁ ইত্যাদি সমকালীন বিবিধ সৃষ্টিশীলদের বিচার দূরে থাক তাঁদের বৈশিষ্ট্য এবং কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাঁর বোধ হয় যথেষ্ট দায়িত্ব ছিলো না।’১০

তারিখবিহীন অপর একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের জীবনের অন্তিম পর্বের সৃষ্টি প্রসঙ্গে তাঁর উপলব্ধি, ‘...কবি যে সংকল্প এবং ইচ্ছানুসারে ক্ষুদ্র অবয়বের কবিতা লেখা ঠিক করলেন তা হয়তো পুরো ঠিক নয়। তাঁর অনেক কবিতা শেষে সংহত রূপ নিল কারণ দীর্ঘ কবিতা লেখবার শক্তি তাঁর হ্রাস হয়েছিল। অল্প লিখেই ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। শেষ দিকে তো রোগশয্যায় ছোটো কবিতা লেখা বা ডিকটেট করা ছাড়া উপায় ছিল না। যা হল বিঘ্ন তাই কিন্তু হল সাহিত্যের দিক থেকে ঐশ্বর্যের নূতন রূপ।’১১

তথ্যসূত্র:

১. ১১ মে, ১৯২৩, পত্রসংখ্যা ২২

২. ৪ জুলাই, ১৯২৩, পত্রসংখ্যা ২৩

৩. ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৪, পত্রসংখ্যা ২৯

৪. ২৫ (অগস্ট?) ১৯২৩, পত্রসংখ্যা ২৫

৫. ১১ অক্টোবর, ১৯২৩, পত্রসংখ্যা ২৬

৬. ২৮ মার্চ, ১৯২৫, পত্রসংখ্যা ৩১

৭. ৭ মার্চ, ১৯৩৫, পত্রসংখ্যা ৭৪

৮. ২০ মে, ১৯৩৯, পত্রসংখ্যা ১১৫

৯.শঙ্খ ঘোষকে লেখা চিঠি, ০৭.১০.১৯৭৮, লেখা যখন হয় না, শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ ১২, পৃ:৩১৯

১০. শঙ্খ ঘোষকে লেখা চিঠি, ২৪.০৬.১৯৭৮, লেখা যখন হয় না, শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ ১২, পৃ:৩১১

১১. লেখা যখন হয় না, শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ ১২, পৃ:৩০৯

১২. শঙ্খ ঘোষকে লেখা চিঠি, ০৭.১০.১৯৭৮, লেখা যখন হয় না, শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ ১২, পৃ:৩১৯

১৩. লেখা যখন হয় না, শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ ১২, পৃ:৩২৩